おおっ、これいいじゃない!と目を引いた冷蔵庫たち。街の家電販売店でのスナップです。どうですか、表に出してサマになるレトロな感じ。これがあるだけで、どんなキッチンを作ろうかとイメージが湧いてきますね。是非、オープンキッチンに置いてみたい。

世の中では、ピカピカのステンレス製や家具キャビネット内隠蔽タイプなど、冷蔵庫としての存在感を消そうとするものが多い中で、上の製品はもっと表に出たいと無言で語ります。

ちなみに容量は300リットル弱でしょうか、威圧感のない小ぶりな感じ。一般的に冷蔵庫の容量は、70L X 家族数+100Lとも言われますが、簡略な計算式に頼らず自分で考えてみても‥。そう、暮らし方次第ですよね。逆にこの冷蔵庫ありきで生活スタイルを再考してみたくなるくらい。もし足りないなら、別途(裏に)冷凍庫を備えたりするのも、それっぽいかもしれません。

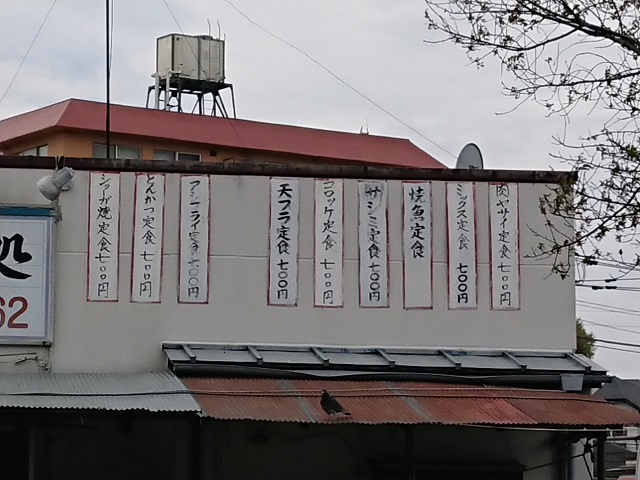

ちなみに真ん中がイタリアSMEG社製(660,000円)、右側はスロベニアgorenje社製(371,800円)。目ん玉飛び出拾万円。ちなみに左側のステンレス製は知りません‥。なお、 アメリカにも外見がレトロで中身は最新式のBigChill社製なんてのがあるようです(価格はやはり同程度です‥)。それにしても、やはり高いなー(ボクには‥ですヨ)。

ということで他も見てみると、「似ている」製品群があるじゃないですか。100~200Lと少し小振りではあるけれど、価格は1/10程度。それらの特徴は丸味を帯びたフォルム、メッキ風把手、レトロなロゴデザイン。ボクにとってはこれらが揃うことで似たモノに見えただけで、本当は(価格差に見合う)何かがあるのでしょうけれど‥。

以前に玄人筋(どんなスジ?)に評判の良かった無印良品の冷蔵庫(当時は確か東芝/日本製)は、惜しまれながら一旦消えていましたが、今は復活しているようですね(中身や詳細は知りません‥)。そっち(どっち?)のセンで言えばMUJIデザインは素敵ですが、今回改めてこのレトロデザインを見て、ウチの手掛けるちょっと古くて居心地の良い住まいに似合うなぁと思ったのでした。

余談ですが、購入からリフォームまで現在進行形でご一緒しているSさん。キッチンイメージはアメリカンダイナー、もちろん床はチェッカー柄よ!(いつ冷静(?)になってもいいようにフローリングの上にネ‥)という方です。そんなSさんには、上の冷蔵庫たちが似合うなぁと一瞬思ったのですが、よく考えたら彼女の手に掛かれば普通の白物家電だってカッティングシートでアメリカン!だなと合点した次第。

万事そんな感じで楽しそう、こちらまで一緒に愉快な気分です。Sさん、自家製ロースト珈琲豆をたくさんに有難うございます。もう残り僅かなんですけど‥